Energie: Deutschland braucht Masterplan für Energiewende – Interview mit Wacker Vorstand Dr. Rudolf Staudigl

10. Mai 2019

Chemisches Recycling: Ein Baustein für nachhaltiges Abfallmanagement und zirkuläre Wirtschaft – technologieoffene Sichtweise erforderlich!

6. Juni 2019Beschränkungsvorschlag von Mikroplastik – Zurück in die Steinzeit?

ECHA-Vorschlag zur Beschränkung von „Mikroplastik“ – das Ende zahlreicher technischer Polymeranwendungen in der EU?

Eins ist völlig klar und unstrittig: Jegliche Abfälle – und damit auch Kunststoff-Abfälle – gehören nicht unsachgemäß in die Umwelt entsorgt! Um diese Tatsache zu begreifen, bedarf es auch nicht erst der schrecklichen Bilder von vermüllten Stränden oder Meeresmüllstrudeln. Kunststoffe (wie auch andere Werkstoffe) sind Wertstoffe – zum Wegwerfen viel zu schade! Kunststoffprodukte am Ende ihres Lebensweges müssen im Rahmen eines geregelten Abfallwirtschaftssystems einem (ökobilianziell sinnvollen) Verwertungsverfahren zugeführt werden – und landen dadurch auch nicht im Meer! In Deutschland wurde deshalb seit den 1980er Jahren der Aufbau einer Abfallwirtschaft angestoßen, die seither (mittlerweile im europäischen Rahmen) immer weiter in Richtung Kreislaufwirtschaft entwickelt wurde und wird.

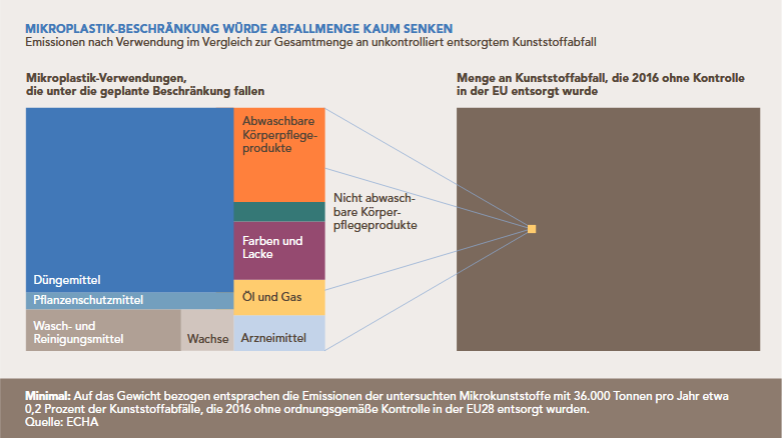

[cl-popup title=“Quergelesen“ btn_label=“QUERGELESEN“ btn_bgcolor=“#1e73be“ btn_color=“#ffffff“ align=“center“ size=“m“]Die Bilder der Meeresvermüllung, die im Wesentlichen unzureichender Abfallwirtschaftssysteme in asiatischen Ländern geschuldet ist, haben in der EU einen weitreichenden technokratischen Verbotsansatz für „Mikroplastik“ materialisiert. Zahlreiche technische Polymeranwendungen könnten bald einem Totalverbot oder umfassenden bürokratischen Pflichten unterworfen werden. Neben den zu erwartenden sozioökonomischen Schäden ist darüber hinaus kein signifikanter Beitrag zur Verringerung der Meeresvermüllung zu erwarten, da letztlich nur 0,2 % der unkontrollierten Kunststoffemissionen in den EU 28+ adressiert werden.[/cl-popup]

In der letzten Zeit sind insbesondere auch kleinere Kunststoffpartikel (< 5 mm) – sogenanntes „Mikroplastik“ – in die Diskussion geraten. Diese Partikel entstehen durch partiellen Abbau größerer Kunststoffteile sowie auch über einen möglichen Direkteintrag kleinerer Partikel, etwa durch Verbraucherprodukte oder Abrieb – und können hierdurch Eingang in die Umwelt finden. Dieses Thema führt vielfach zu sehr emotionalen Diskussionen, weshalb der VCI und vier seiner Fachverbände bereits im Juni 2016 ein Positionspapier zur Versachlichung des Themas erstellt hat.

Um Einträge von Kunststoffpartikeln zu vermindern, gibt es seitens der Industrie auch bereits vielerlei Initiativen. Von Sensibilisierungsmaßnahmen wie „Null Pelletverlust“ oder „Operation Clean Sweep“ bis hin zur freiwilligen Selbstverpflichtung der Kosmetikindustrie. Diese möchte bis 2020 feste, nicht abbaubare Kunststoffpartikel, die in abzuspülenden kosmetischen Produkten aufgrund ihres Reinigungs- und Peelingeffekts eingesetzt werden, durch alternative Stoffe ersetzen und hat dazu eine Empfehlung veröffentlicht. Eine Erhebung im Mai 2018 hatte gezeigt, dass die Selbstverpflichtung auch Wirkung zeigt – es wurde bereits eine Reduktion dieser Mikrokunststoffpartikel um 97% erzielt.

Im Rahmen der EU-Kunststoffstrategie hat die Europäische Kommission aber nunmehr auch einen regulatorischen Ansatz gewählt um „Mikroplastik“-Einträge zu verhindern. Hierzu wurde die europäische Chemikalienagentur ECHA beauftragt, ein Verbot von bewusst zugesetztem Mikroplastik in Produkten aller Art zu prüfen. Dieses Verbot soll durch eine Beschränkung im Rahmen der europäischen Chemikalienverordnung REACH erfolgen. Seit März 2019 steht ein solcher Beschränkungsvorschlag für „Mikroplastik“ gemäß REACH zur Konsultation.

Erschreckend ist die bislang vorgesehene, extrem weitreichende Mikroplastik-Definition der Beschränkung.

Diese sieht vor, dass

- sämtliche Polymere gemäß Art. 3 (5) REACH – also Moleküle, die durch eine Kette einer oder mehrerer Arten von Monomereinheiten gekennzeichnet sind (egal ob organisch oder anorganisch) –

- als eigenständiger Stoff oder in Gemischen von der Beschränkung betroffen sind,

- soweit diese in Form fester polymerhaltiger Partikel (das bedeutet z.B. auch polymerbeschichtete Partikel oder Fasern)

- in bestimmten Größendimensionen auf den Markt gebracht werden.

Der Titel der Beschränkung und auch nahezu alle Aussagen im ECHA-Dossier (z. B. Aussagen zur Stoffidentität oder zur Risikobewertung) suggerieren zwar, dass es sich um eine Beschränkung von „Mikroplastik“ handelt. Tatsächlich adressiert die vorgeschlagene Beschränkung aber alle Polymere sowie praktisch alle polymerhaltigen bzw. polymerbeschichteten Materialien – und dürfte damit eine Vielzahl von technischen Polymer-Anwendungen betreffen. Die Vorgaben, Definitionen und der Geltungsbereich der Beschränkung sind so komplex und so umfangreich, dass unklar und unverständlich ist, was genau erfasst werden soll.

Sind keine entsprechenden Übergangszeiträume oder Ausnahmen im Rahmen der Beschränkung unter REACH vorgesehen, würde hier faktisch ein vollumfängliches Verbot für das Inverkehrbringen solcher Produkte/Anwendungen ab Inkrafttreten der Beschränkung gelten. Sind spezifische Ausnahmen gelistet, ist die Anwendung zwar nicht verboten – es gelten aber umfassende Kennzeichnungs- und Kommunikationspflichten in der Lieferkette sowie Berichtspflichten an die ECHA. Ein enormer Bürokratieaufwand – mit wenigstens fraglichen Umweltnutzen.

Die Konsequenzen dieses regulatorischen Kahlschlag-Ansatzes in den industriellen Wertschöpfungsketten sind dabei völlig unüberschaubar! Von der technischen Faser über Spezialschmierstoffe bis hin zu Hochleistungsklebern oder der kunststoffbeschichteten Glasbeads in Assays – sämtliche Polymeranwendungen könnten betroffen sein. Und es ist zudem zu befürchten, dass innerhalb der weit verzweigten Lieferketten mit den unterschiedlichsten Anwendungskonstellationen von Polymeren der weitreichende ECHA-Ansatz und die umfangreiche Betroffenheit von Unternehmen zunächst auch gar nicht erkannt werden. Das alles ist umso weniger nachvollziehbar, da die ECHA in Ihrem Dossier selbst darlegt, dass man mit dieser umfassenden Beschränkung nur in etwa 0,2 % der Emissionen (auf das Gewicht bezogen) an unkontrolliert in die Umwelt entlassenen Kunststoffabfällen in den EU 28+ adressieren kann. Von Verhältnismäßigkeit kann hier keine Rede mehr sein.

Der VCI sieht den Vorstoß der ECHA dementsprechend sehr kritisch – und hat sich bereits Mitte Mai mit einem Positionspapier in die Konsultation eingebracht. Dieser frühe Zeitpunkt der Einreichung (die Konsultation geht bis 20.09.2019) ist der Situation geschuldet, dass schon in Kürze die Diskussion im ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) und im Committee for Socio-Economic Analysis (SEAC) beginnt. Damit Beiträge schon von Anfang an in dieser Diskussion berücksichtigt werden können, mussten sie bis spätestens zum 20. Mai 2019 im Rahmen der Public Consultation eingereicht werden.

Neben dem unklaren und extrem weiten Anwendungsbereich verstößt der Beschränkungsvorschlag nach Auffassung des VCI auch gegen wichtige Vorschriften der REACH-Verordnung und gegen Grundsätze des Vorsorgeprinzips:

- Es fehlt eine ausreichende Beschreibung der Stoffidentität.

- Es fehlt die Identifizierung von Gefahr (Hazard) und Risiko.

- Es fehlt die Detailtiefe in der Risikobewertung.

- Es werden Grundsätze und Standards zur Anwendung des Vorsorgeprinzips missachtet.

- Wirksamkeit, Effektivität und Verhältnismäßigkeit fehlen

- Auch fehlt die Rechtsgrundlage für eine umfangreiche Produktkennzeichnung.

Der VCI kommt daher zu folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

- Der VCI lehnt eine Beschränkung bestimmter, klar definierter Anwendung von Microplastics nicht grundsätzlich ab.

- Befürwortet wird auch, dass Beschränkungsmaßnahmen im Rahmen der REACH-Verordnung erfolgen.

- Damit die jetzt im Rahmen des Annex XV-Dossier von der ECHA vorgelegte Beschränkung den Vorgaben der REACH-Verordnung und den Grundsätzen des Vorsorgeprinzips entspricht, müssen allerdings umfangreiche Anpassungen erfolgen.

- Erste Vorschläge für solche Anpassungen enthält die detaillierte VCI-Bewertung.

Für den weiteren Prozess ist es jetzt elementar wichtig, dass Unternehmen/Branchen ihre Betroffenheit bezüglich Produkten bzw. deren Anwendungen nicht nur sorgfältig prüfen, sondern diese auch über die jeweiligen (Fach-)Verbände/Kammern sowie aber vor allem individuell im Rahmen der öffentlichen Konsultation aktiv kommunizieren. Die vorliegende VCI-Position oder Teile davon können hierbei ggf. unterstützen. Auch VCI-Fachverbände, wie z.B. der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie, haben eigene Positionspapiere in deutscher und englischer Sprache erstellt oder sind derzeit dabei. Eine Teilnahme an der Konsultation ist noch bis 20.09.2019 möglich. Dabei ist es sinnvoll, die Anwendungen und (sozio-ökonomischen) Auswirkungen der Beschränkung so präzise wie möglich aber gleichermaßen (auch von Nicht-Fachspezialisten) gut nachvollziehbar zu beschreiben. Einige konkrete Beispiele für Auswirkungen auf Unternehmen, Lieferketten und Produkte hat der VCI auch bereits in einer ergänzenden Stellungnahme zusammengestellt (englisch, deutsch).

Auch der aktuelle Chemie Report des VCI informiert zu dem Beschränkungsvorschlag der ECHA.

Auch der aktuelle Chemie Report des VCI informiert zu dem Beschränkungsvorschlag der ECHA.

Bildquelle Titelbild: pixabay_stormtrooper-2296199