Bessere Rechtsetzung – Bürokratie verhindern, bevor sie entsteht!

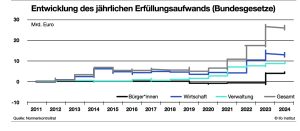

Das Resultat: Wachsender Frust bei Unternehmen, Vollzugsbehörden und Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen.

Als Beispiel kann man hier die geänderte EU-Industrieemissionsrichtlinie anführen – der EU-Rahmen für den Betrieb und die Genehmigung von Industrieanlagen. Hier findet man nahezu alles, was derzeit bei der Rechtsetzung falsch läuft.

- Anlasslose Regelungswut: Mühsam errungene inkrementelle Verbesserungen im deutschen Immissionsschutzrecht zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren werden durch neue Vorgaben weit überkompensiert. Einen konkreten Anlass gab es dafür nicht, Schadstoffemissionen der Industrie sind seit Jahren rückläufig.

- Zielkonflikte: Trotz hoher Ambition für die Transformation machen wir es Unternehmen bei Genehmigungsverfahren jetzt noch schwerer.

- Überzogene Standards: Die Einhaltung des Stands der Technik allein reicht nicht mehr aus: Grenzwerte müssen darin strengstmöglich festgelegt werden – eine systemische Verschärfung mit exorbitantem Aufwand und Bürokratielasten. Das wiederum schafft Zielkonflikte, z.B. mit dem Klimaschutz. Planungssicherheit über Bord: Die neue Grenzwertsystematik macht für den Normadressat die Grenzwertfindung zum Glücksspiel – trotzdem bleiben scharfe Umsetzungsfristen.

- Regulierung ohne Wirkung: Neue Vorgaben für anlagenbezogene Umweltmanagementsysteme machen viel Aufwand, haben aber keine Wirkung für die Umwelt.

Die Idee: Standardisierung beim Artenschutz für Schienenbauprojekte. Was zunächst wie ein Beitrag zu mehr Verfahrenssicherheit anmutet, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als bürokratisches Monstrum: Über 50 Seiten mit Detailvorgaben zum Umgang mit Zaun- und Mauereidechsen bei Schienenbauprojekten. Nichts gegen Artenschutz. Aber in dieser Form ein Paradebeispiel für eine Regulierung, die Zielkonflikte nicht löst, dafür den Bürokratieaufwand aber weiter steigert. Denn die Konsequenzen sind: verzögerte Planungsverfahren, steigende Kosten und eine zunehmend blockierte Infrastrukturmodernisierung. Und eine Verwaltungsvorschrift mehr.

irgendeine NGO setzt sich auch immer dafür ein. Doch oft fehlt der übergeordnete Blick: Welche Wirkung entfalten diese Regeln in der Praxis? Wer setzt sie um – und mit welchem Aufwand/Nutzen? Wie greifen sie in bestehende Verfahren ein? Welchem Zweck dienen sie? Oder ist die Regulierung schon lange zum Selbstzweck geworden? Die Folge ist ein immer dichteres Regelgeflecht, das unsere Gesellschaft lähmt – ob beim Bau, in der Industrie, bei Energie- und Digitalprojekten, oder beim Beitragsrecht und bei sozialen Leistungen.

Wir brauchen deshalb auch hier mehr als kosmetische Entlastungspakete. Was fehlt, ist ein grundlegender Wandel in der Herangehensweise an Regulierung. Bürokratie darf nicht nur nachträglich reduziert, sondern muss als politische Dienstleistung von Beginn an vermieden werden.

- Das heißt: Zielkonflikte erkennen, bewerten – und möglichst schon im Entstehungsprozess auflösen.

- Das heißt: Rechtsgebiete „sauber halten“ – und nicht versuchen, Regelungsinhalte sachfremd zu verorten wie z.B. Klimaschutz im Immissionsschutz oder Arbeitsschutz im Chemikalienrecht.

- Das heißt: Standards praxisnah definieren – nicht realitätsfern überziehen.

- Das heißt: Vertrauen in Eigenverantwortung stärken – statt Kontrollmechanismen immer weiter auszubauen.

- Das heißt: Regulierung nicht zum Selbstzweck werden lassen (wie z.B. bei der drohenden CLP-Einstufung von Ethanol ohne Nutzen für den Gesundheitsschutz) – kein Regulieren, nur, weil es die Prozesse dafür gibt, wenn der Zweck fehlt.

- Das heißt: kein Goldplating bei der Umsetzung von EU-Richtlinien.

- Und das heißt schlussendlich: praxisferne Regelungskonzepte auch konsequent und ersatzlos abschaffen (z.B. die Sustainable-Finance-Taxonomie) oder gar nicht erst einführen (wie z.B. die massiven Verschärfungen bei REACH).

Die Grundhaltung sollte sein: Nicht alles, was regelbar ist, muss auch geregelt werden (siehe Gurkenkrümmung). Nicht jede politisch gefällige Überschrift (siehe „schadstofffreie Umwelt“ – aus naturwissenschaftlich-toxikologischer Sicht sinnbefreit) begründet Regulierung.

Manchmal muss man Sinn und Zweck von vorne herein und ganz grundsätzlich hinterfragen.

Wir brauchen ein neues Mindset bei der Rechtsetzung, das Bürokratie von vornherein vermeidet, Zielkonflikte früh erkennt und bestehende, nicht praktikable Regelungen konsequent abbaut – sichtbar, nachvollziehbar und dauerhaft.

Fotos und Grafiken: iStock-1837083338 sowie Bayerische Chemieverbände