Soziale Sicherungssysteme: Umfassende Strukturreform überfällig!

Das deutsche Sozialversicherungssystem gilt als ein Kernpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft – ein System, das Solidarität und Eigenverantwortung verbindet.

Doch während dieses Modell jahrzehntelang Stabilität sicherte, geraten die fünf großen Sozialversicherungszweige – Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung – immer weiter unter Reformdruck. Trotz ihrer grundsätzlichen Stabilität stehen diese Säulen vor wachsenden Herausforderungen – demografisch, wirtschaftlich und politisch.

Was bedeutet das konkret?

-

Demografie und Rente: Wenn die Basis bröckelt

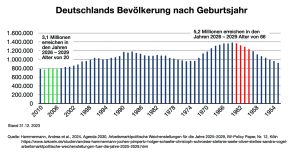

Die Statistik ist eindeutig: Bis 2035 geht rund ein Drittel der derzeit Erwerbstätigen in Rente.

Aktuell kommen etwa 100 Erwerbstätige auf 51 Rentner (also 2:1). In naher Zukunft – im Jahr 2030 – wird das Verhältnis der Rentner und Rentnerinnen zu Erwerbstätigen nahe bei eins zu zwei (1:2) liegen. Für die Rentenversicherung bedeutet das: Halb so viele Beitragszahler müssen für doppelt so viele Rentner aufkommen. Schon jetzt fließt ein wachsender Anteil des Bundeshaushalts in den sogenannten Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung – Tendenz steigend. Allein im Jahr 2023 sind Zuschüsse in Höhe von 112,4 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung überwiesen worden. Diese werden sich im demografischen Wandel nach Berechnungen von Sachverständigen allein bis 2030 auf jährlich 156 Mrd. Euro weiter erhöhen. Das sind derzeit mehr als 25 % des gesamten Bundeshaushalts – Tendenz steigend. Kritiker warnen vor einer „Rentenrepublik auf Pump“.

-

Krankenversicherung: Kostenexplosion und Strukturdebatten

Mit steigenden Gesundheitskosten – etwa durch mehr chronisch Kranke und eine im Schnitt ältere Bevölkerung – geraten die Kassen unter Druck.

Ein Anstieg von mehr als 8% bei den Leistungsausgaben hat den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) 2024 ein Defizit in Höhe von 6,2 Mrd. Euro beschert. Auch ohne Beitragswirkungen der Krankenhausreform sind die Beitragssätze zur GKV zum 01.01.2025 um 0,8 Prozentpunkte gestiegen.

Tatsächlich haben die gesetzlichen Kassen ihren Beitrag um über 1,2 Prozentpunkte angehoben. Der Trend wird anhalten.

Um einer weit verbreiteten Fehlvorstellung vorzubeugen: Die Arzneimittelkosten sind nicht das Problem und können es auch nicht lösen. -

Pflegeversicherung: Zwischen Reformbedarf und Systemüberlastung

Pflegebedürftigkeit tritt in der Regel erst im hohen Alter auf. Schon deshalb ist die umlagefinanzierte Pflegepflichtversicherung in besonderem Maße von demografischen Veränderungen betroffen. Das wird unter anderem an der Zahl der hochbetagten Personen ab 85 Jahren sichtbar: Hierzu zählten 2024 2,8 Mio., im Jahr 2030 werden es bereits 3,2 Mio. sein. Bereits Mitte 2023 ist der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Versicherte ohne Kinder von bisher 3,4 % auf 4,0 % sprunghaft angestiegen. Zum 01.01.2025

wurde er um weitere 0,2 Prozentpunkte erhöht.

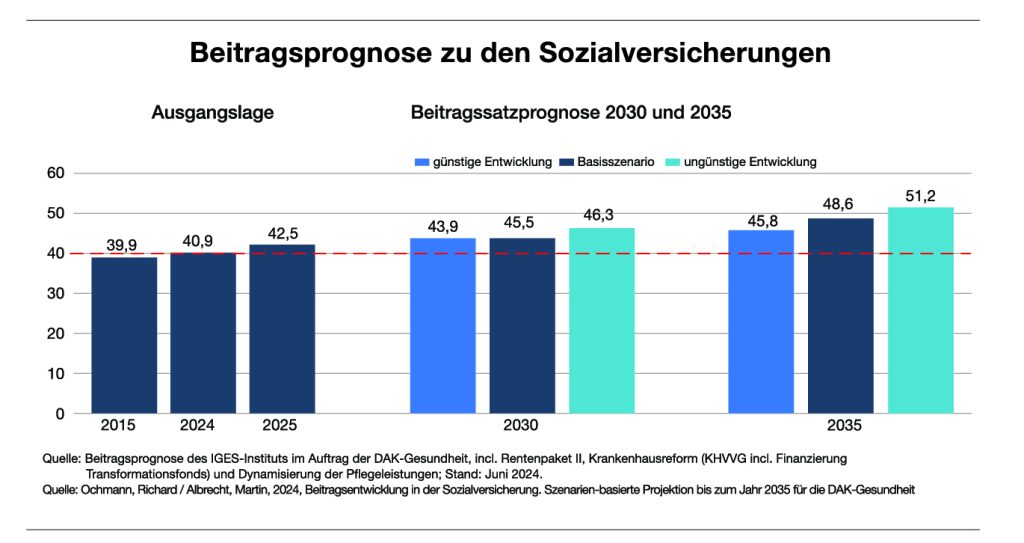

Laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen bis 2030 über 500.000 Pflegekräfte. Ohne gezielte Einwanderungspolitik und bessere Arbeitsbedingungen droht also zudem eine Versorgungslücke. Unter diesen Vorzeichen ist die seit langem geltende „Sozialgarantie“ – heißt, die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Sozialversicherung bleiben unter der Marke von insgesamt 40 % des Bruttoeinkommens – illusorisch. Bei einem Weiter-so, also ohne strukturelle Reformen zur Senkung des wachsenden Kostendrucks in den Sozialversicherungen, kommt dies einer Aufkündigung gleich. Bereits im Jahr 2025 wird der offiziell verkündete Gesamtsozialversicherungsbeitrag mit 41,9 % deutlich über dieser „Sozialgarantie“ liegen. Nach übereinstimmender Expertenmeinung werden sich im Jahr 2030 die Beitragssätze zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung auf 45,2 % des Bruttoeinkommens erhöhen. Das entspricht im Vergleich zu 2025 einem weiteren Anstieg um 3,3 Beitragssatzpunkte in nur 5 Jahren. Bei Fortschreibung der heutigen Leistungsansprüche in der Sozialversicherung wird der Gesamtbeitragssatz bis zum Jahr 2050 auf über 50 % ansteigen.

Trotz dieser seit Jahren bekannten Prognosen hat die neue Koalition auf Bundesebene die wohl letzte Chance verpasst, uns vor den Folgen dieses Demografie-Desasters zu schützen.

Die vielfache Bildung von Kommissionen gemäß Koalitionsvertrag wird das nicht verhindern. Nötig wären mutige Schritte gewesen in Richtung:

- Höheres Renteneintrittsalter (gekoppelt an die Lebenserwartung) mit flexiblen Elementen,

- höhere Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt,

- geringere Rentensteigerungen durch eine Anpassung des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenformel,

- eine verpflichtende ergänzende Altersvorsorge,

- Förderung von lückenlosen Erwerbsbiografien,

- Verlängerung der Lebensarbeitszeit,

- Fokussierung der Gesundheitsversorgung und Pflege auf die Absicherung der großen Risiken,

- Stärkung von Prävention und Eigenverantwortung,

- Überprüfung von versicherungsfremden Leistungen, wie z. B. Mütterrente, Familienversicherung oder Leistungen rund um Schwangerschaft und ggf. Finanzierung durch Steuermittel.

Anstelle dieser Vorschläge zu einer Begrenzung des künftigen Beitragsanstiegs verschärft der Koalitionsvertrag das Problem noch mit zusätzlichen milliardenschweren Ausgaben für den Erhalt der „Rente ab 63“, ein stabiles Rentenniveau, eine ausgeweitete Mütterrente und steuerfreien Lohn für Ruheständler. Im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung finden sich lediglich Leerstellen in Bezug auf dringend notwendige Reformen.

Damit laufen wir an dieser Stelle mit Ansage in ein doppeltes Dilemma: Nicht nur die Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme gerät in völlige Schieflage, sondern höhere Lohnzusatzkosten gefährden noch dazu Arbeitsplätze und die Wettbewerbsfähigkeit. Die Arbeitskosten sind in Deutschland laut Berichterstattung des Statistischen Bundesamtes mit 41,30 Euro (2023) je geleistete Arbeitsstunde rund 30 % höher als im EU-Durchschnitt. Deutschland liegt schon heute bei der Belastung der Arbeitseinkommen mit Steuern und Sozialabgaben unter den Industrieländern der OECD auf Platz zwei.

Heißt in Summe: Die sozialen Sicherungssysteme müssen dringend reformiert werden, um sie effizienter, finanzierbar, zukunftsfest und generationengerecht zu gestalten. Für die Unternehmen und insbesondere für lohnintensive Betriebe bedeuten steigende Beitragssätze ein Mehr an Belastung und eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit. Bei den Beschäftigten führen sie zu weniger Netto vom Brutto.

Eine Haltelinie für den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz ist unerlässlich.

Diese Haltelinie muss als wichtige und messbare Zielmarke für Reformen dienen.

Ohne ein solches Ziel wird es keine Reformen geben.

Fotos und Grafiken:iStock-652772602 sowie Bayerische Chemieverbände